認定・特定看護師

認定看護師とは

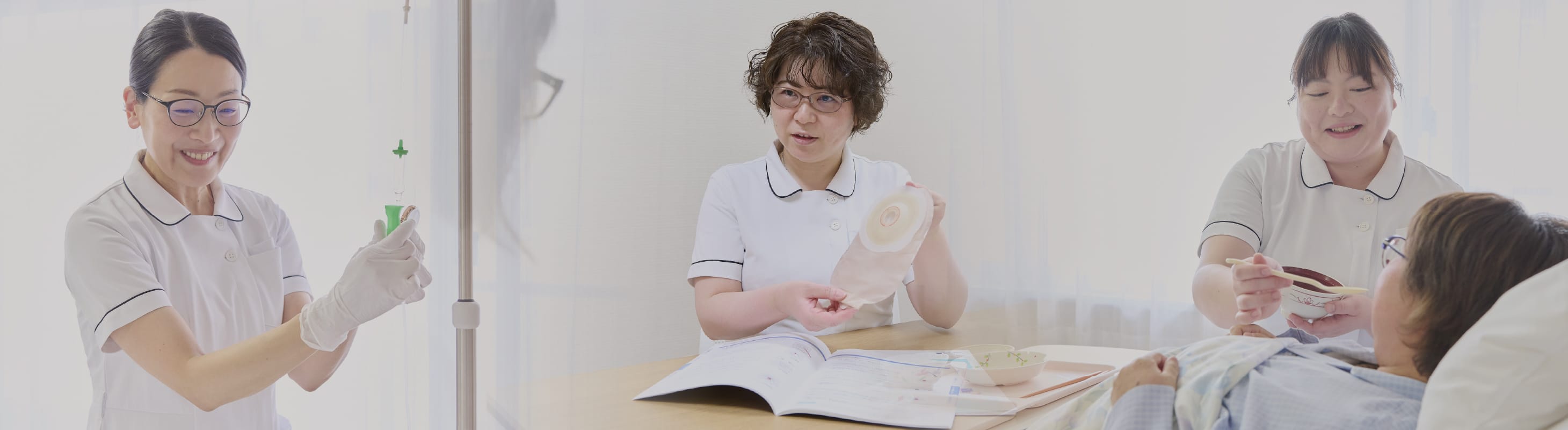

認定看護師とは、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有する看護師で、患者さん・ご家族によりよい看護を提供できるよう、認定看護分野ごとの専門性を発揮しながら認定看護師の3つの役割「実践・指導・相談」を果たして、看護の質の向上に努めています。

当院では、以下の認定看護師が活動しております。

- 皮膚・排泄ケア認定看護師

- 摂食嚥下障害看護認定看護師

- がん化学療法看護認定看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師

褥瘡(床ずれ)や治りにくいきずを保有する患者さんに対して、個別性を考え適切なケアと管理を行っています。

また、ストーマ保有者(オストメイト)が持つ問題の支援、局所のケア・ストーマ装具の選択、生活指導や排尿障害・排便障害で生じる失禁に伴う問題、失禁よって生じる皮膚障害(おむつかぶれなど)の支援を行います。

がん化学療法看護認定看護師

がん化学療法看護認定看護師は、薬剤の特性と管理の知識をもとに、安全で確実な抗がん薬投与を行うこと、化学療法を受ける方が主体性をもって治療を受けられ、ご自身の症状に適切に対処しながら日常生活を送れるようサポートさせていただきます。また、治療薬の選択、気持ちのつらさ、外見の変化、生活上の気がかり、仕事との両立などのご相談を通じて、化学療法を受ける患者さんとご家族の意思とともに伴奏していきたいと思っています。

摂食・嚥下障害看護認定看護師

摂食・嚥下障害看護認定看護師とは、「食べたい」という気持ちに寄り添い、安全に食事や栄養が取れるようお手伝いをさせていただく看護師です。

主にNSTや摂食嚥下チームを通じて入院患者さんの栄養状態や摂食嚥下機能の評価を行い、適切な食事や栄養投与の方法を選ぶお手伝いをしています。

また、近年の高齢化に伴い誤嚥性肺炎や窒息等の発生率も多くなっています。当院の言語聴覚士や管理栄養士、薬剤師などと共にそれらの予防にも力を入れています。

特定(行為)看護師

特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて看護師が診療の補助を行うことです。

当院では、特定行為研修を修了した看護師が厚生労働省の定める特定行為手順書に沿って特定行為を実施します。

当院で実施している特定行為

- 気管カニューレの交換

- 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

- 褥瘡または慢性損傷の治療における血流のない壊死組織の除去

- 脱水症状に対する輸液による補正

特定行為を実施する際は、対象となる患者さんへ説明を行い、安全を確保して実施します。

特定行為に関するご意見やご質問がございましたら、担当医師や看護師へお尋ねください。